- Wirtschaftliche Zusammenhänge

- Der Markt als zentrales Steuerungselement

- Verschiebung der Angebotsmenge

- Einflussfaktoren auf Angebot und Nachfrage

- Die Börse: Beispiel eines vollkommenen Marktes

- Merkmale eines vollkommenen Marktes

- Definition einer Aktie

- Wert einer Aktie

- Einflüsse auf den Kurswert

- Allgemeine oder globale Gründe

- Unternehemensbezogene Gründe

- Branchenbezogene Entwicklungen

- Psychologie

- Unternehmen und Haushalte

- Wertschöpfung und Wohlstand in einer Volkswirtschaft

- Festlegung des Bruttoinlandsproduktes

- Aussagekraft des BIP

- Alternative zum BIP: HDI

- Das Unternehmen im Wirtschaftskreislauf

- Die Soziale Marktwirtschaft

- Der Begriff der Wirtschaftsordnung

- Grundfragen einer Volkswirtschaft

- Merkmale der Wirtschaftsordnungen

- Planwirtschaft

- Marktwirtschaft

- Mögliche Kritikpunkte

- Einschränkungen des freien Marktes in der sozialen Marktwirtschaft seit 1949

- Wesentliche Komponenten der sozialen Marktwirtschaft

- Steuern und soziale Gerechtigkeit

- Einnahmequellen des Staates

- Die Belastung der privaten Haushalte mit Steuern (z.B. Lohnsteuer)

- Sozialversicherungen

- Besonderheit der Rentenversicherung

- Das Prinzip der Umverteilung

- Staat und Staatsverschuldung

- Öffentliches Recht

- Aufgaben des Rechts allgemein

- Aufgaben der Rechtsstaatlichkeit

- Der Zweck von Strafen

- Straftheorien

- Grundsätze der Anwendung des Strafrechts

- Tatbestandsmäßigkeit

- Rechtswidrigkeit

- Überprüfung der Schuld oder Schuldfähigkeit

- Folgen strafbarer Handlungen

- Besonderheiten des Jugendstrafrechts

- Mögliche Strafen des JuStR

- Das Strafrecht und die Lebensalterstufen

- Das Strafverfahren

- Weltwirtschaftliche Verflechtungen

- Internationale Arbeitsteilung

- Theorie der komparativen Kostenvorteile

- Die Europäische Einigung

- Weltwirtschaftliche Verflechtungen der EU

- Der Begriff der Globalisierung

- Die Bedeutung von Wechselkursen

Wirtschaftliche Zusammenhänge

Der Markt als zentrales Steuerungselement

Ein Markt ist ein Ort, an dem sich das Angebot und die Nachfrage einer Ware treffen, um so einen Ausgleich für beide Interessenseiten zu finden. Dabei hat der Verkäufer das Ziel einen möglichst hohen Verkaufspreis zu erzielen, während der Käufer einen möglichst niedrigen Einkaufspreis anstrebt. Daraus entsteht der Marktpreis.

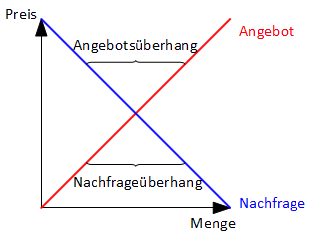

Am Bild kann man Folgendes erkennen: Je höher der Preis für eine Ware ist, desto höher ist auch die angebotene Menge und desto niedriger ist die nachgefragte Menge.

Da ein Verkäufer aber bestrebt ist, viel zu einem guten Preis zu verkaufen und der Kunde billig zu kaufen, entsteht ein Gleichgewichtspreis und eine Gleichgewichtsmenge. Dies ist der Schnittpunkt der Achse des Angebots und der der Nachfrage.

Verschiebung der Angebotsmenge

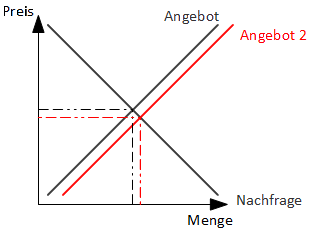

Der Gleichgewichtspreis kann damit auch durch eine Angebotsänderung beeinflusst werden. Wird zum Beispiel das Angebot bei konstanter Nachfrage erhöht, sinkt der Gleichgewichtspreis. Würde gleichzeitig der Preis erhöht, ergibt dies einen Angebotsüberhang; jeder Preis läge dann über dem neuen Gleichgewichtspreis.

Einflussfaktoren auf Angebot und Nachfrage

Die Nachfrage und die Angebotsmenge können an sich natürlich auch bestimmten Einflüssen ausgesetzt sehen.

Nachfrage: Auf die Nachfrage wirken das verfügbare Einkommen der Käufer, der Preis und der Nutzen der Ware, die Werbung für das Produkt und die technische Entwicklung.

Angebotsmenge: Auf das Angebot wirkt zunächst die Nachfrage. Außerdem sind für einen Händler die Gewinnchancen, der notwendige Kapitaleinsatz, die vorhandene Produktionskapazität und die Verfügbarkeit der Ressourcen wichtig.

Die Börse: Beispiel eines vollkommenen Marktes

Merkmale eines vollkommenen Marktes

- Markttransparenz

- völlige Konkurrenz, das heißt es gibt viele Anbieter und Nachfrager

- unbeschränkter Marktzugang

Definition einer Aktie

Eine Aktie ist ein Unternehmensanteil, was einen Aktionär zu einem Miteigentümer dieses Unternehmens macht. Er hat damit das Recht auf die Dividende, dem Gewinnanteil, und er hat ein Entscheidungsrecht bei der jährlich stattfindenden Hauptversammlung, bei der auch der Vorstand und der Aufsichtsrat gewählt werden.

Wert einer Aktie

Man muss bei einer Aktie zwischen dem Nennwert und dem Kurswert entscheiden. Beim Nennwert handelt es sich um den Quotienten aus dem Grundkapital des Unternehmens und der Aktienanzahl. Dieser Wert ist auf der Aktie aufgedruckt. Die Gesamtheit der ausgegebenen Aktien ist das gezeichnete Kapital.

Der Kurswert hingegen wird direkt durch das Angebot und durch die Nachfrage einer Aktie bestimmt. Der Kurswert ist beim ersten Herausgeben der Aktien höher als der Nennwert, wodurch die Aktiengesellschaft eine zusätzliche Rücklage erhält. Der Kurswert ist somit auch ein Zeichen für die momentane Einschätzung, wie leistungsfähig das Unternehmen ist. Dabei spielen aber auch andere Faktoren eine Rolle.

Einflüsse auf den Kurswert

Allgemeine oder globale Gründe

Dazu zählen politische Entwicklungen, Krisen oder Kriege, Zinsveränderungen und wirtschaftspolitische Maßnahmen, zum Beispiel die Rettung von Banken.

Unternehemensbezogene Gründe

Wenn ein Unternehmen gute Aussichten auf eine Gewinnsteigerung hat oder innovative Produkte auf den Markt bringt, wird deren Kurswert für eine Aktie steigen. Gleichzeitig kann ein zum Beispiel ein Durchbruch in einem Technologiezweig negative Auswirkungen auf die Branche haben.

Branchenbezogene Entwicklungen

In einer Branche spielt die Konkurrenzsituation eine wichtige Rolle. Ebenso sind die Produkte an sich und technische Auflagen bedeutend.

Psychologie

Am meisten jedoch ist die Psychologie entscheidend, da sich der Mensch vor allem durch Emotionen und Gefühle leiten lässt. Das bedeutet, dass zum Beispiel viele Interessenten einer Aktie diese doch nicht kaufen, dass der Wert stark fallen kann, obwohl keine negativen Nachrichten des Unternehmens oder der Branche im Umlauf sind.

Unternehmen und Haushalte

Wertschöpfung und Wohlstand in einer Volkswirtschaft

Den Wohlstand einer Volkswirtschaft kann man mithilfe des verfügbaren Einkommens, dem Bildungsgrad, der Infrastruktur, der Gesundheitsversorgung und anderen Faktoren bemessen. Der Wohlstand wird durch verschiedene Indikatoren oder Kenngrößen ermittelt; der momentane gängige Vergleichswert ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP).

Festlegung des Bruttoinlandsproduktes

Im BIP werden alle in einer Periode erstellten Güter in der Währung der Volkswirtschaft erfasst. Um eine Mehrfachzählung zu vermeiden, muss man die Vorleistungen in jeder Stufe der Produktion abziehen.

Beispiel: Ein Bauer verkauft an einen Müller Getreide und bekommt dafür 10€. Der Müller verkauft das gewonnenen Mehl für 20€ an einen Bäcker, der das daraus gebackene Brot für 25€ verkauft. In der Summe der Produktwerte ergibt das 55€, aber die reine Wertschöpfung ist nur 25€ hoch.

Das BIP ist somit der Marktwert aller für den Endverbraucher bestimmten Güter und Dienstleistungen, die in einem Land innerhalb eines bestimmten Zeitabschnittes erstellt werden. Das bedeutet dieses BIP wird in dem aktuellen Marktpreis bewertet. Man nennt dies nominales Bruttoinlandsprodukt.

Dabei werden allerdings nicht Preisveränderungen, wie der Inflation, miteinbezogen. Deshalb wird die Inflationsrate abgezogen oder die Leistungen werden in den Preisen eines festen Bezugjahres bewertet. Dies nennt man reales Bruttoinlandsprodukt.

Beispiel:

| Jahr | 2008 | 2009 | 2010 |

| BIP nom. Steigerung (in %) | + 3,8 | + 0,9 | + 3,4 |

| Inflation (in %) | + 1,2 | + 1,4 | + 2,5 |

| reales BIP (in %) | + 2,6 | – 0,5 | + 0,9 |

Aussagekraft des BIP

Mithilfe des BIP möchte man eine Aussage über die wirtschaftliche Entwicklung der Leistungsfähigkeit eines Landes machen können. Dabei gibt es jedoch Problembereiche, die nicht erfasst werden:

Leistungen werden nicht erfasst:

- Schwarzarbeit und Nachbarschaftshilfe

- Ehrenämter

- Haushalt

- Schwarzmarkt

Erfassung von „problematischen“ Leistungen:

- Müllentsorgung

- Naturkatastrophen und Umweltschäden

- Kriegsschäden

Das heißt eigentlich negative Ereignisse bewirken eine Steigerung des BIP.

Alternative zum BIP: HDI

Der HDI (Human Development Index) versucht weitere relevante Aspekte der Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft zu integrieren, indem auch Bildung, Infrastruktur und weiterere Aspekte integriert werden.

Das Unternehmen im Wirtschaftskreislauf

Um die Leistungsfähigkeit zu erhalten oder zu steigern, müssen Unternehmen investieren. Das beinhaltet Ersatzinvestitionen, wie dem Ausbau vorhandener Maschinen, und vor allem auch Neuinvestitionen, wie dem Erwerb neuerer Maschinen, mit denen eine Leistungssteigerung möglich ist.

Dies ist am Modell einer evolutorischen Wirtschaft erkennbar:

Dabei ist zu beachten, dass je höher die Sparneigung der Haushalte ist, desto größer ist auch die Kreditvergabemöglichkeit der Banken. Dadurch entstehen günstige Investitionsbedingungen für Unternehmen durch günstigere Kreditzinsen.

Die Soziale Marktwirtschaft

Der Begriff der Wirtschaftsordnung

Als eine Wirtschaftsordnung wird die Gesamtheit aller Maßnahmen bezeichnet, die für eine Verteilung der Produktionsfaktoren, wie Kapital, Arbeitskräfte, Rohstoffe und auch Wissen, verantwortlich sind.

Grundfragen einer Volkswirtschaft

Eine Volkswirtschaft muss sich immer folgende Fragen stellen:

- Was soll produziert werden?

- Wer soll die Produktion übernehmen?

- Wo/Wie soll produziert werden?

- Für wen soll produziert werden?

Um diese Fragen zu beantworten gibt es grundsätzlich zwei Wirtschaftsordnungen: Zum einen die Planwirtschaft, bei der der Staat als Lenkungsinstanz fungiert und zum anderen die Marktwirtschaft, bei der der Markt die Lenkungsinstanz darstellt.

Merkmale der Wirtschaftsordnungen

Planwirtschaft

Bei der Planwirtschaft gibt eine zentrale Planungsbehörde, die die Preise, die Mengen und die Produkte selber festlegen. Außerdem gibt es „kein“ Privateigentum (vor allem keine Produktionsgüter), da alles durch den Staat verteilt und kontrolliert wird.

Marktwirtschaft

Der freien Marktwirtschaft steht der Grundgedanke des Liberalismus im Vordergrund, durch den der Mensch als selbstbestimmtes Individuum angesehen wird. Außerdem ist jede Person auf den Vorteil aus und dadurch profitiert letztlich die Gesamtheit.

Die Hauptmerkmale sind, das ein Streben nach Privateigentum und freie Entscheidungen über Preise, Mengen und Produkte vorhanden sind. Dadurch wird der Markt durch Angebot und Nachfrage gelenkt. Zudem gilt das Leistungsprinzip, das heißt wer viel leistet, profitiert stark.

Mögliche Kritikpunkte

Viele kritisieren, dass in einer freien Marktwirtschaft leistungsschwache Menschen, wie kranke oder alte, benachteiligt sind, dass verschiedene Voraussetzungen des sozialen Standes sich stark auswirken und dass die Gefahr von sozialen Unruhen und von steigender Kriminalität durch die gesellschaftliche Unzufriedenheit wächst.

Um dies zu verhindern, übernimmt der Staat die Rolle eines „Nachtwächters“, was heißt, dass er sich um die Rahmenbedingungen, sowohl innere und äußere Sicherheit als auch die Einhaltung der Gesetze, kümmert, aber nicht in die Wirtschaft eingreift.

Problem: In der freien Marktwirtschaft versagt zum Teil der Marktmechanismus, die Allokation, das heißt die optimale Verteilung der Produktionsfaktoren.

Einschränkungen des freien Marktes in der sozialen Marktwirtschaft seit 1949

Das Grundkonzept der sozialen Marktwirtschaft lieferten Müller-Armack und Adam Smith. In Deutschland wurde es aber erst von Ludwig Erhard umgesetzt. Die Grundidee beruht darauf, „so viel Markt wie möglich, so wenig Staat wie nötig“ zu lassen. Der Staat greift so zum Beispiel in den Markt ein, um das Existenzminimum der Bevölkerung zu sichern, öffentliche Güter bereitzustellen und auch Monopole zu vermeiden, damit der Wettbewerb gesichert wird.

Beispiel: Notwendigkeit staatlicher Eingriffe zur Bekämpfung negativer externer Effekte (Umweltproblematik)

Da Unternehmen versuchen möglichst kostengünstig zu produzieren, werden eventuell Umweltschutzmaßnahmen vernachlässigt, um so einen geringeren Angebotspreis zu erzielen. Dadurch steigt zwar die Nachfrage nach diesem Produkt, allerdings auf Kosten der Umwelt.

Der Staat kann hier nun eingreifen, um „Umweltprodukte“ zu fördern. Das kann erreicht werden, indem er Steuern und Gebühren auf umweltschädliche Produkte erhebt, Auflagen, Verbote und auch Gebote erlässt, die umweltschonenden Unternehmen mit Förderungen und Zuschüssen hilft oder Emissionszertifikate vergibt. Die letzte Variante ist eine marktkonforme Lösung, da der Staat hier die Menge der Zertifikate steuern kann.

Das Ziel der unterschiedlichen Methoden ist die Internalisierung der externen Effekte, das heißt die Umweltverschmutzung soll bewertbar werden beziehungsweise sein und als Kosten in die Preiskalkulation einfließen.

Wesentliche Komponenten der sozialen Marktwirtschaft

Zum einen versucht man eine soziale Sicherung einzuführen, die die persönlichen Risiken absichert, und einen sozialen Ausgleich zu schaffen, bei dem die Reicheren den Ärmeren durch solidaristisches Verhalten helfen.

Dies soll insgesamt zu einer Chancengleichheit in möglichst allen Lebensbereichen, wie Bildung, Vermögensaufbau und politischer Mitbestimmung, führen.

Steuern und soziale Gerechtigkeit

Einnahmequellen des Staates

Für den Staat sind Steuern die Haupteinnahmequelle. Sie dienen unter anderem zur

- Finanzierung öffentlicher Aufgaben

- Förderung der sozialen Gerechtigkeit durch die „Umverteilung“

- Finanzierung wirtschaftspolitischer Maßnahmen

Außerdem erhält der Staat neben den Steuern durch Gebühren, Zinserträge, Verkauf öffentlichen Vermögens, Kredite und Zölle weiteres Geld.

Die Belastung der privaten Haushalte mit Steuern (z.B. Lohnsteuer)

Der Grundsteuersatz ist der höchste angewendete Steuersatz („für den letzten verdienten Euro“). Der Durchschnittssteuersatz ist der Quotient aus Steuersumme und Einkommen multipliziert mit 100% (Steuersumme/Einkommen × 100%).

Dabei wird das Prinzip der Leistungsfähigkeit angewandt, das heißt die Verdiener hoher Einkommen zahlen einen höheren Durchschnittssteuersatz als Niedrigverdiener. Aber es gibt eine Begrenzung bei 45%, da „sich Leistung lohnen muss“.

Sozialversicherungen

Seit circa 1896 gibt es erste Elemente der Sozialversicherungen (z.B. Rentenversicherung). Das Ziel damals war die gemeinschaftliche Pflichtabsicherung einzelner Risiken mit der Grundlage des Solidaritätsprinzips. Die finanzielle Belastung wird dabei auf zwei Schultern verteilt: Sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber übernehmen jeweils 50%.

Beispiel: Das Bruttogehalt soll 3000€ betragen. Die gesetzliche Rentenversicherung liegt bei 19,3%. Dies macht insgesamt 579€, wovon der Arbeitgeber 289,50€ und der Arbeitnehmer ebenso viel übernehmen muss.

Besonderheit der Rentenversicherung

Bei der Rentenversicherung ist ein sogenannter „Generationenvertrag“ vorhanden. Dieser besagt, dass die heutige Arbeitnehmergeneration durch ihre Beitragszahlungen den Anspruch haben, dass die nachfolgenden Generationen ihre Renten finanzieren.

Problem: Das Problem ist, dass die Zahl der potentiellen Beitragszahler durch die niedrige Geburtenrate sinkt, dass die Zahl der künftigen Rentner steigt und dass durch eine höhere Lebenserwartung die Rentenbezugsdauer zunimmt. Das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentenbeziehern verschiebt sich langsam von 4:1 in Richtung 2:1.

Lösungsansätze: Der Staat könnte der Tendenz entgegenwirken, indem eine familienfreundlichere Politik geführt wird, die private Vorsorge (zum Beispiel Riester-Rente) gefördert wird oder das gesamte Potenzial der Beitragszahler nutzt durch die Vermeidung von Arbeitslosigkeit.

Das Prinzip der Umverteilung

Unter Umverteilung versteht man die Abschöpfung verschiedener Einkommensbestandteile (Steuererhebung) und die darauffolgende Zahlung verschiedener Unterstützungsleistungen durch den Staat.

Diese stärkere Belastung der Leistungsstärkeren und die Unterstützung der Leistungsschwächeren ergeben eine Kombination aus Leistungsprinzip und Sozial- oder Solidaritätsprinzip.

Staat und Staatsverschuldung

Das Instrument der staatlichen Aktivität ist der Staatshaushalt, das heißt eine Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben eines Jahres.

Probleme: Da der Hauhalt zwei bis drei Jahre vorausgeplant wird, sind nur geschätzte Werte über die zukünftigen Einnahmen Grundlage und falls weniger Einnahmen erreicht werden als geschätzt, führt dies zu einer Neuverschuldung. Außerdem sind die Ausgaben manchmal höher als wirklich nötig, da man Kürzungen einplant. Dazu greift der Staat durch die Ausgaben aktiv in das wirtschaftliche Geschehen in einer sozialen Marktwirtschaft ein, wenn er zum Beispiel Subventionen oder Fördergelder gibt.

Das größte Problem ist, dass man bei der „klassischenn“ Haushaltspolitik davon ausgeht, dass nur das Geld ausgegeben werden kann, was auch wirklich eigenommen wird. Seit circa 1970 wird in Deutschland die „antizyklische Hauhaltspolitik“ angewendet.

Theorie der antizyklischen Haushaltspolitik:

Das Bild zeigt, dass in Zeiten sinkender Einnahmen (Rezession) der Staat durch aktives Eingreifen in den Markt, das heißt durch Erhöhung der Ausgaben, die wirtschaftliche Entwicklung stabilisieren soll. Die kreditfinanzierten zusätzlichen Ausgaben sollen in Phasen steigender Einnahmen (Aufschwung) wieder zurückgeführt werden.

Dabei entsteht das Problem der Rückführung der Schulden. Man könnte dies durch eine Erhöhung der Staatseinnahmen erreichen, wobei dies problematisch ist, da dadurch eine größere Belastung für Unternehmen und Arbeitnehmer entsteht und sich so gesellschaftliche und politische Widerstände bilden. Außerdem könnte man in Aufschwungphasen aktive Einsparungen vornehmen. Problematisch wird es, da Förderprojekte häufig längerfristig angelegt sind.

Öffentliches Recht

Zunächst muss man zwischen dem Privatrecht und dem öffentlichen Recht unterscheiden. Die Differenz liegt darin, dass das Privatrecht eine Rolle beim Verhältnis Bürger – Bürger spielt und diese auf der gleichen „Höhe“ agieren. Beim öffentlichen Recht hingegen ist das Verhältnis Staat – Bürger und der Staat ist ranghöher.

Aufgaben des Rechts allgemein

Zum einen hat das Recht eine Ordnungsfunktion, das heißt es werden Regeln für ein geordnetes Zusammenleben getroffen; zum anderen eine Friedensfunktion, also eine Konfliktvermeidung. Außerdem gibt es noch die Schutzfunktion, was ein Anspruch auf eine Konfliktlösung durch den Staat ist.

Aufgaben der Rechtsstaatlichkeit

Der Staat muss verschiedene Kritierien erfüllen, um ein Rechtsstaat zu sein:

- Rechtsgleichheit: Bestehende Gesetze werden für alle Bürger in gleicher Weise angewendet

- Rechtsbindung: Diese Regelungen sind für alle vrebindlich

- Rechtssicherheit: Bestehende Rechte werden durch Gesetze gesichert und jeder Bürger kann bei Verstößen dieses Recht in Anspruch nehmen, die zum Zeitpunkt der Tat gelten/gegolten haben

- Unabhängigkeit der Gerichte: Sie dürfen nicht weisungsgebunden sein, sondern dürfen nur dem Gesetz und dem Gewissen verpflichtet

Der Zweck von Strafen

Straftheorien

Es gibt zwei Straftheorien, die im deutschen Strafrecht Verwendung finden:

- Absolute Straftheorie: Demnach möchte der Geschädigte durch Vergeltung und Rach einen Schuldausgleich

- Relative Straftheorie: Hier wird versucht durch Vorbeugung weitere Strafen zu vermeiden

Bei der Prävention gibt es wiederum zwei Kategorien:

- Generalprävention (Allgemeinheit): Durch Strafen soll durch Abschreckung anderer und durch die Sicherung der Rechtsordnung auf die Allgemeinheit eingewirkt werden

- Spezialprävention (Einzelner): Durch eine Abschreckung und durch eine Resozialisierung soll der Täter vor sich selbst beschützt werden

Grundsätze der Anwendung des Strafrechts

Tatbestandsmäßigkeit

Wesentliche Merkmale einer Straftat sind in dem Paragraphen schriftlich festgelegt. Jede Handlung, die eine entsprechende Strafe nach sich ziehen soll, muss alle notwendigen Merkmale erfüllen. Dies steht in § 1 StGB Keine Strafe ohne Gesetz.

Rechtswidrigkeit

Eventuell liegen Rechtfertigungsgründe vor, die die eigentliche strafbare Handlung „entschuldigen.“ Ein Beispiel hierfür ist, wenn man eine Scheibe einer Apotheke einschlagen muss, um erste Hilfe zu leisten.

Überprüfung der Schuld oder Schuldfähigkeit

Es muss überprüft werden, ob der Täter die Verantwortung und Einsichtsfähigkeit besitzt. Es gilt der Grundsatz „keine Strafe ohne Schuld“ und es muss zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit unterschieden werden.

Folgen strafbarer Handlungen

Im Allgemeinen gibt es für Vergehen oder Verbrechen Hauptstrafen. Es können allerdings Nebenstrafen zusätzlich verhängt werden. Dazu zählen zum Beispiel Fahr- und Berufsverbot. Dies sind vorbeugende Maßregeln.

Besonderheiten des Jugendstrafrechts

Die Grundlagen der Prüfung einer Straftat bleiben im Jugendstrafrecht unverändert bestehen. Die Bewertung der Handlung und die damit eventuell verbundenen Strafen unterscheiden sich jedoch vom Erwachsenenstrafrecht, da das Ziel vor allem die Resozialisierung ist.

Mögliche Strafen des JuStR

Erziehungsmaßregeln: Hierzu zählen Weisungen, der Erziehungsbeistand und bei schweren Fällen die Heimerziehung.

Zuchtmittel: Bei wiederholten Auffälligkeiten werden Verwarnungen ausgesprochen, Auflagen erteilt, bei dem zum Beispiel entstandener Schaden wiedergutgemacht wird und der Jugendarrest, der maximal vier Wochen dauert.

Jugendstrafe: Die Jugendstrafe ist für äußerst schwere Fälle vorgesehen und ist ein Freiheitsentzung von mindestens sechs Monaten, aber höchstens zehn Jahre.

Maßregeln der Besserung und Sicherung: Hierzu werden die Unterbringung in psychiatrischen Anstalten oder Erziehungsanstalten, Führungsaufsichten und auch die Entziehung der Fahrerlaubnis gezählt.

Das Strafrecht und die Lebensalterstufen

Je nachdem wie alt eine Person ist, wird sie unterschiedlich für die gleiche Tat bestraft:

- 0-14 Jahre: Strafunmündigkeit, -unfähigkeit

- 14-18 Jahre: Anwendung des Jugendstrafrechts

- 18-21 Jahre: Heranwachsende werden nach geistiger Reife und Einsichtsfähigkeit entweder nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht bestraft

- über 21 Jahre: Anwendung des Erwachsenenstrafrechts

Das Strafverfahren

Das Strafverfahren gliedert sich in sechs Bereiche, die nacheinander erfolgen:

- Strafanzeige durch die Polizei oder den Staatsanwalt

- Ermittlungsverfahren und Erforschung des Sachverhaltes mit unter anderem Zeugenbefragung, Tatortbesichtigung und Befragung des Beschuldigten

- Anklageschrift (ist die Erhebung der öffentlichen Anklage)

- Klageerwiderung (Möglichkeit des Beschuldigten eine Stellungnahme abzugeben)

- Beschluss über Eröffnung des Hauptverfahrens und richterlicher Überprüfung

- Hauptverhandlung mit Urteil (Verurteilung oder Freispruch des Angeklagten)

Weltwirtschaftliche Verflechtungen

Internationale Arbeitsteilung

Die berufliche, betriebliche und zwischenbetrieblichn Arbeitsteilung agieren zusammen und wenn dies über eine Volkswirtschaft hinaus geschieht, spricht man von einer internationalen Arbeitsteilung.

Voraussetzungen: Dafür muss ein schneller Informationsaustausch, wie dem Internet, vorliegen, die Transportzeiten müssen kurz sein und veränderte politische Rahmenbedingungen (zum Beispiel EU) vorhanden sein.

Ziel: Man versucht damit die Produktivität oder die gesamtwirtschaftliche Leistungsfähigkeit durch Ausnutzung nationaler Vorteile auszunutzen.

Theorie der komparativen Kostenvorteile

Diese Theorie sagt aus, dass alle Beteiligten davon profitieren, wenn sich jeder auf seine Stärken konzentriert.

Beispiel: Deutschland konzentriert sich auf Dienstleistungen und Produktion hochwertiger Güter, dafür überlassen wir anderen Ländern die Rohstoffbereitstellung. Außerdem werden bestimmte Teilprodukte von Zuliefern gefertigt, die schließlich noch in das Endprodukt eingebaut werden.

Allgemeines Ziel: Man versucht Wissensvorteile, Kostenvorteile und günstige Produktionsvorteile auszunutzen.

Die Europäische Einigung

Bereits Winston Churchill hatte während des zweiten Weltkriegs die Idee eines vereinigten Europas formuliert. Die ersten Schritte wurden 1957 getan, als die EWU (Europäische Wirtschaftsunion) zwischen Deutschland, Frankreich, den BeNeLux-Staaten und Italien gegründet wurde. Der Inhalt dieser Union war, dass die Staaten einen Ausgleich der Wirtschaftspolitik, eine Steigerung der Wirtschaftsleistung und die Erleichterung der Handelsbeziehungen erreichen wollten.

Im Laufe der Zeit erweiterte sich die Zahl der Mitgliedsstaaten, es wurde die gemeinsame Währung, der Euro, eingeführt und man errichtete eine Freihandelszone beziehungsweise einen europäischen Binnenmarkt mit freiem Austausch von Waren, Kapital, Arbeit oder Dienstleistungen sowie Personen.

Weltwirtschaftliche Verflechtungen der EU

Problem: Die freien Handelsbeziehungen bewirken eine hohe Güterversorgung bei sinkenden Preisen, jedoche verursacht der hohe Wettbewerbdruck unter Umständen auch regionale Arbeitslosigkeit und sinkende Einnahmen.

Dem könnte man entgegenwirken, indem man Zölle auf Importe und Exporte erhebt, die Mengen limitiert oder Subventionen vergibt.

Der Begriff der Globalisierung

Globalisierung steht für:

- weltweite Vernetzung von Unternehmen

- internationale Handelsabkommen

- uneingeschränkte Kommunikation

- Übergang von beziehungsweise Austausch zwischen Kulturen

- weltweite Absatzmärkte

- freier Kapitalfluss

Die Bedeutung von Wechselkursen

Der Wechselkurs gibt den Preis einer ausländischen Währung in der einheimischen Währung an.

Beispiel: Für 1€ erhält man ungefähr 1,30$. Würde der Kurs auf 1,40$ steigen, wären die Güter im Dollar billiger als im Euro. Dadurch ist der Export für EU-Länder schwieriger aber der Import leichter.

Um gesamtwirtschaftliche Folgen zu vermeiden, wenn der Kurs außer Kontrolle gerät, werden zur Regulierung des Angebot- und Nachfrageverhältnisses Währungsreserven eingesetzt.